Kawasaki 750 H2 : que la fortune ait honte de ses crimes …

Fortunam criminis pudeat sum ...

Phèdre

Phèdre se lamente sur "la fortune qui distribue ses propres dons à ceux qui ne la méritent pas".

Cette considération peut-elle s'appliquer à la moto, en général ?

A la Kawasaki 750 H2, en particulier ?

Dans l'histoire de la moto, certaines machines de série, aux qualités "discutables", ont connu le succès dès leur commercialisation.

Elles sont depuis devenues de véritables légendes.

A l'inverse, d'autres modèles, aux qualités pourtant réelles, n'ont jamais trouvé leur public.

Et sont tombés dans l'oubli.

La 750 H2 est née de la demande implicite du marché U.S.

Réclamant toujours plus de puissance, toujours plus d'accélérations, toujours plus de sensations ...

Reléguant au second plan les qualités routières, le confort, l'autonomie.

Malgré les bruits métalliques caractéristiques de son haut-moteur, les volutes de fumée bleue qui s'échappent de ses trois pots d'échappement chromés, la 750 H2 donne envie.

Invite à tous les excès.

D'un feu rouge à l'autre.

Une tenue de route aléatoire - quelle tenue de route ?

Un freinage perfectible, quel freinage ?

Les américains aiment la puissance à l'état brut. Une moto best-seller chez eux, c'est une machine jolie, au prix compétitif et dotée de cette puissance brutale.

Moto Revue, septembre 1971

Lors de sa présentation à la presse spécialisée, à l'automne 1971, la 750 H2 surprend autant qu'elle divise les journalistes conviés à Long Beach, Californie.

A son arrivée dans les concessions, quelques mois plus tard, le public aussi est partagé.

Les plus enthousiastes - en général les jeunes - sont séduits par sa ligne moderne et ses performances exceptionnelles.

Les détracteurs - plus âgés - la considèrent comme un phénomène de mode.

Une moto de snob.

De voyou ...

Ils lui reprochent, dans l'ordre :

- une consommation démesurée (le prix du litre de Super est passé de 1,16 F en 1971 à 1,62 F en 1972)

- une fumée importante (on ne parle pas encore de pollution ni de respect de l'environnement)

- un bruit désagréable et assourdissant

Cristallisant bientôt tous les excès dans l'imaginaire collectif, la 750 H2 se pare d'une image de moto dangereuse.

Au moteur surpuissant.

A la partie-cycle aléatoire.

Peut-on reprocher ses choix à la marque d'Akashi ?

A la fin des années 60, le développement de la gamme trois cylindres deux temps à caractère sportif s'inscrit dans une logique de survie pour la branche moto de Kawasaki Heavy Industries.

Ses précédentes tentatives sur le marché nord américain se sont soldées par des échecs : 125 B1 et B2, 650 W1 et W2.

Seules les 250 A1 Samouraï et 350 A7 Avenger ont permis d'entrevoir le succès.

La 500 H1 qui leur succède, pousse encore plus loin le concept du 2 temps sportif.

Le choix fait par Kawasaki est osé pour l'époque, mais il s'avère vite payant : rajouter un cylindre supplémentaire afin de conserver une cylindrée unitaire maîtrisée, privilégier la puissance pure et les montées en régime - la solution de facilité eût été de réaléser en 500 cc le twin 350 de l'Avenger, mais nous ne serions plus là pour en parler 50 ans après ...

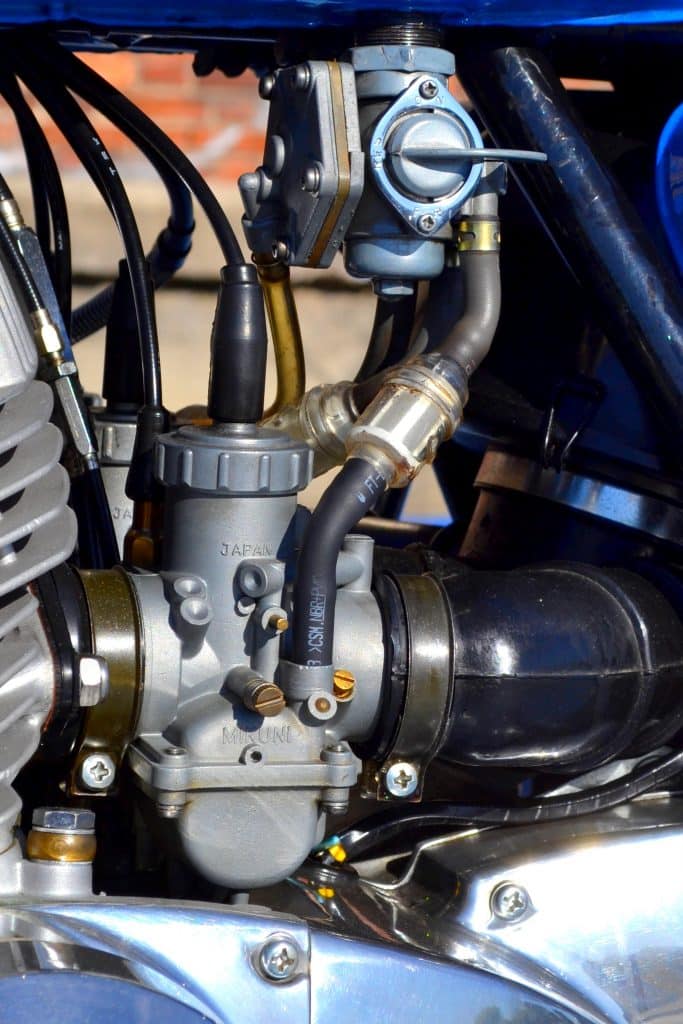

Avec la 750 H2, Kawasaki flirte avec les limites du moteur 3 cylindres 2 temps à refroidissement par air.

De la puissance : 74 CH à 6 800 tr/mn.

Du couple à revendre : 8,49 m/kg à 6 500 tr/mn.

Un poids largement inférieur à 200 kg (191 kg à sec).

Une vitesse maxi qui dépasse les 200 km/h.

La 750 H2 est une moto accessible à tous - pour autant qu'ils en aient les moyens.

Elle offre des prestations réellement exceptionnelles.

Pour l'époque.

Dépourvue de ses clignotants et de son grand guidon, la 750 H2 se transformera vite en bête de course et remportera de nombreuses épreuves nationales.

Au début des années 70, ce qui est acceptable pour un pilote expérimenté l'est-il pour un néophyte ?

En 1972 :

- le permis moto s'obtient à l'âge de 16 ans

- on est autorisé à rouler sans casque (en ville)

- sans limite de vitesse sur route ouverte (soit à plus de 200 km/h)

- sur un réseau routier inadapté, à la sécurité passive inexistante

Il faudra attendre Juillet 1973 :

- permis moto accessible à 18 ans

- port du casque obligatoire en et hors agglomération

- première limitation de vitesse sur le réseau routier national : 100 km/h

Au début des seventies, le concept de sécurité est une chimère.

Plusieurs facteurs se conjuguent, il en résulte une forte augmentation de la sinistralité des 2 roues :

- augmentation du nombre d'usagers

- accessibilité au plus grand nombre

- augmentation de la cylindrée et de la puissance

- développement du réseau autoroutier

Les motos elles-mêmes ne comportent que peu d'éléments de sécurité - ceux-ci n'apparaîtront que dans les années 80 :

- phare H4

- avertisseur sonore de qualité

- systèmes anti-démarrage (béquille latérale, levier d'embrayage, etc ...)

Voire dans les années 90 :

- freinage ABS

- assistance électronique

Clivante et exclusive, la 750 H2 voit son horizon commercial s'obscurcir rapidement :

- sa consommation excessive la met hors-jeu dès le premier choc pétrolier (fin 1973, le prix du litre de Super grimpe à 1,69 F)

- son moteur 2 temps dépourvu de système anti-pollution la condamne à court terme - de nouvelles normes environnementales apparaîtront aux U.S.A. en janvier 1976

- l'arrivée sur le marché de la 900 Z1, qui plus est proposée par le même constructeur, assombrit l'avenir de la H2

Plus grosse, plus puissante, plus véloce, plus souple, plus confortable.

La Z1 est plus glamour.

Moins polluante, moins bruyante, moins exclusive, moins dangereuse (?) ...

Les concessionnaires privilégient la Z1, vendue plus chère et plus rentable pour eux.

Bref, la Z1 envoie directement la H2 au musée.

La 750 H2 est commercialisée fin 1971 aux USA au prix de 1 300 $ - soit 200 $ de moins qu'une Honda CB 750 proposée au tarif de 1 500 $.

Les premières H2 arrivent en France en janvier 1972 (coloris Pearl Candy Blue).

Au tarif de 11 180,70 F - c'est plus qu’une Honda CB 750, vendue 10 742 F.

Un second coloris, Pearl Candy Gold, est introduit en avril 1972.

Dans sa première version, la 750 H2 est produite à 23 670 unités (de septembre 1971 à mai 1972).

Durant ses cinq années d’existence, la 750 H2, toutes versions confondues (Mach IV, H2A, H2B et H2C) est produite à 47 481 unités.

En 1975, dernière année de production, l’usine ne sortira que 800 exemplaires de 750 H2C.

Production 750 H2 :

1970 : 10

1971 : 15 945

1972 : 14 016

1973 : 7 813

1974 : 8 895

1975 : 800

KB Style

Tous droits réservés